セオドライトとは?トランシット・光波・レベルとの違いや使い方を解説!

作成日: 更新日:

この記事では、セオドライトとはどういった測量機なのか?トランシットとの違いはあるのか?使い方の手順は?といった疑問に対して分かりやすくご説明するとともに、光波・トータルステーションやレベルとの違いについてもまとめて解説していきます。

また、後半では弊社がレンタルでご提供しているセオドライト(トランシット)をご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

セオドライトとは

セオドライトとは、基準から視準対象に対する「角度」を精密に測定する測量機です。水平と鉛直の角度を測ることができます。水平方向・垂直方向それぞれについて独立して回転する望遠鏡によって基準からの角度を見るという原理で測定します。

セオドライトが測定する角度は、算数で出てくる度数表記(例: 0°)とは異なり、より精密な分秒表記(例: 0°0’0”)で表示されます。1度の1/60が1分、そのさらに1/60が1秒であるため、かなり細かい角度を見られることが分かります。

用途としては、土木工事や建築の現場において直角を出す作業であるカネ振りや、シールド工法でトンネルを掘り進めていく際の進行方向のコントロール、位置決めや位置出しなどに使用されます。

目的によってさまざまなタイプが使われ、視準すると視野に角度の値が表示される「電子セオドライト」や、マイクロメーター機構が組み込まれた「光学セオドライト」、レーザーを照射することではっきりと視準線を出せる「レーザーセオドライト」などの種類があります。

セオドライトとトランシットの違いは?

セオドライトとトランシットの違いは基本的になく、実際には同じものを指します。

もともとこの二つは起源が異なり、ヨーロッパ発祥で精度が重要視されていたものがセオドライトと呼ばれ、アメリカで使いやすさに重きを置かれていたものがトランシットと呼ばれていたという違いがありました。

しかし、現在ではこれらの名称は区別されておらず、国土交通省などではセオドライトという呼び方が使われますが、現場ではトランシットという呼称も使用されています。

ここからは、違いはないという意味でセオドライト(トランシット)という表記でご説明していきます。

セオドライト(トランシット)と光波・トータルステーション・レベルの違いは?

セオドライトとトランシットについてお分かりいただけたところで、ここからは光波・トータルステーション・レベルとの違いについて解説します。

セオドライト(トランシット)と光波・トータルステーションの違い

上の段落で、セオドライト(トランシット)は角度を測る機械であるとご説明しました。対して、光波・トータルステーション(※ここでは、一般的な用法に合わせ同義とします)は角度と距離の二つを測る機械であるという違いがあります。

光波・トータルステーションは、セオドライト(トランシット)と光波距離計(光波測距儀)の働きを1台でできる機械といったイメージです。

セオドライト(トランシット)とレベルの違い

セオドライト(トランシット)がある地点から別の地点の水平角や鉛直角といった「角度」を計測するのに対して、レベルはある地点と別の地点の高さの差など、「高さ」を測るという点が違います。

それぞれの機器について詳しく解説した記事もありますので、ぜひそちらもご参考にしてみてください。

セオドライト(トランシット)の使い方を解説!

ここからはセオドライト(トランシット)の使い方について解説していきます。

セオドライト(トランシット)の使用時には、正しい使い方をしていないと少しの角度のズレが数百メートル先では大きなズレになってしまうといった事態になりかねないため、正しく据え付け作業を行う必要があります。

測定前の据え付け作業は大きく求心作業と整準作業に分けられます。

この作業は、据え付け後のズレを防ぐため、必ずバッテリーを本体に取り付けた後に行う必要があります。

求心作業は、求心望遠鏡を使ってセオドライト(トランシット)自身の中心が測点の真上に来るように合わせる作業です。順番に使い方・設置手順を見ていきます。

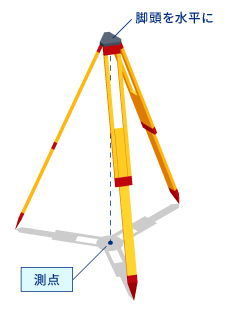

三脚の脚を均等に開き、脚頭がおおよそ水平になるようにします。脚頭の中心が測点の真上になるように置いたら、地面にしっかりと固定します。

本体の底面にあるネジに定芯桿(読み方: ていしんかん)をねじ込み取り付けます。

求心望遠鏡をのぞいて、焦点板の二重丸がくっきりと見えるようつまみで調整します。その後、合焦ネジで調節してピントが測点に合うようにします。

求心望遠鏡をのぞきながら、整準ネジで測点が二重丸の中心に来るように調節します。

整準作業は、セオドライト(トランシット)本体を水平にする作業です。正しい使い方の順番としては求心作業を行ったうえでこの作業を行い、測点の位置と水平を両方確保して測定を開始します。

気泡が寄っている方向の三脚の脚を短くするもしくは遠い方向の脚を長くして、気泡がおおよそ真ん中に来るようにします。

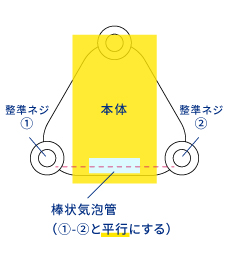

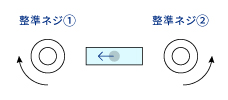

本体上部を回転させて、三つある整準ネジのうちの二つ(①、②)を結んだ線と棒状気泡管が平行になるようにします。その上で、二つの整準ネジを同時に調節して気泡が中心に来るようにします。

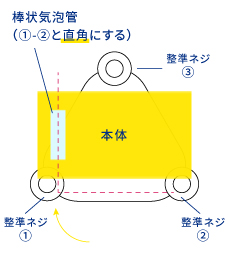

セオドライト(トランシット)本体上部を90°回転させ、先ほどの二つの整準ネジ(①、②)を結んだ線と垂直になった棒状気泡管の気泡を、三つ目の整準ネジ(③)を回して中央に入れます。

本体上部をもう90°回し、気泡が真ん中にあることを確認します。

もし中央から外れている場合は、整準ネジ①と②を反対方向に同じだけ回し、ズレている分の半分だけ戻します。そして再度本体上部を90°回転させ、整準ネジ③でズレている分の残り半分を戻します。

本体を回していき、どの角度でも気泡が中心位置にあることをチェックします。もしずれている場合は、どの向きでも同じ位置になるまで整準を繰り返します。

本体を水平に移動させ、もう一度求心望遠鏡をのぞいて測点を中心に持っていきます。

万が一中心になければ、また整準作業に戻って調節します。

水平が取れたら、基準となる方向を0°としてセットします。ここまでの手順が完了してようやく、測定に入ることができます。使い方は複雑そうに見えますが、正確な測量を行うためには欠かせません。

セオドライト(トランシット)のレンタル商品をご紹介

弊社でレンタルできるセオドライト(トランシット)のおすすめ機種をご紹介します。

限られた期間のみ使用したい場合や、急に追加で1台必要になったという場合にはレンタルでご利用いただくのが便利です。

セオドライトとは?トランシット・光波・レベルとの違いや使い方を解説!まとめ

ここまで、セオドライトとは?といった内容から、トランシットや光波・トータルステーション、レベルとの違い、そして使い方について解説しました。

現在、セオドライトとトランシットは同じものを意味しており、測量をはじめ建築・土木といった分野で角度を詳細に測るために使用されています。

株式会社レックスでは、この他にも幅広い測量機や計測器をレンタルでご提供しています。機種選定についてもご相談いただけますので、ご検討中の機器がございましたらぜひお気軽にお問い合わせください。