濁度とは?単位や測定原理、河川などでの環境基準についても詳しく解説!

作成日: 更新日:

濁度は、「水などの液体の濁り度合いを表すための指標」として、水質や環境の測定などに用いられる基準です。この記事では、濁度とは?という基本的なところから、測定原理や用いられる単位、河川や工場排水などにおける環境基準まで詳しく解説していきます。ぜひ最後までお読みください。

濁度とは?

濁度とは、「水などの液体の濁りの度合いを表すための指標」です。自然環境下では、微生物や土砂、溶質などが原因で水が濁ります。この度合いを表したものが濁度であり、それを測定するのが濁度計です。

水質管理において濁度を調査することは、水の清らかさや使用したい用途に適しているかどうかを判断するためにも重要な役割を果たしています。

濁度を表す単位について

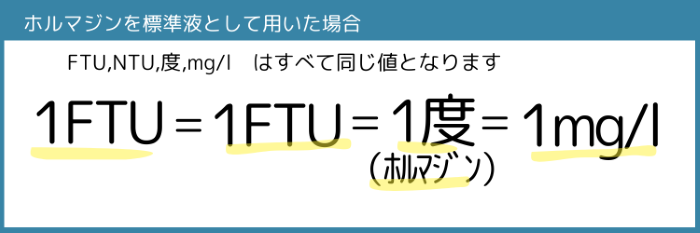

濁度を表す単位には、NTU、FTU、mg/l、ppmなど複数のものがあり、混同してしまうケースが少なくありません。まずは混同しやすい濁度の単位について簡単にご説明していきます。

-

NTU:NTUはNephelometric Turbidity Unitの頭文字を取ったもので、主にアメリカで使われている比濁法濁度の単位です。ホルマジンを標準液として使用しています。米国環境保護局の規格 EPAにて規定されており、基本的にはFTUと同じものです。

-

FTU:FTUはFormazin Turbidity Unitの頭文字を取った濁度の単位です。精製水1リットルに対してホルマジン1mgを含ませ、均一に分散させた濁りを意味します。FTUはJIS K0801「濁度自動計測器」にて規定されており、NTUと同じくホルマジン標準液を用いています。ホルマジン(度)と表されることもあります。

- 度:度も濁度の単位です。精製水1リットル当たりに標準物質1㎎を含ませた場合の濁りを度で表します。カオリンやホルマジンなど使用する標準物質によって濁りの状態が異なるため、使用した標準物質も併せて確認する必要があります。(例 ホルマジン(度) 度(カオリン)など)

- mg/l:mg/lも濁度の単位として用いられますが、度と同じ意味です。度と同様に、使用している標準物質により意味合いが異なることに注意が必要です。

- ppm:ppmは100万分の1を意味しますが、まれに濁度の単位に使用される場合があります。カオリンを標準物質とした場合の度(カオリン)はppmで表すことができます。

濁度と混同されやすいSS(浮遊物質量)について

濁度と似たような使い方をされる、SS(浮遊物質量)についても簡単にご説明しておきましょう。

SS(浮遊物質量)は水中の不純物の量のことを指し、水に溶けず分散・浮遊している物質の量を表します。

一方で濁度は、水中に溶けているものも測定の対象になり、使用される単位も異なります。

この二つには相関性がないため、計測結果の換算もできないため、測定には専用の機器を使用する必要があります。

SS(浮遊物質量)について詳しく解説した記事もございますので、是非あわせてお読みください。

濁度計の原理について詳しく解説

ここで、この濁度を測定する濁度計についても少し詳しく解説していきましょう。

名称通り濁度を測定する濁度計には、様々な測定原理のものがあります。ここでは代表的な測定原理について説明をしていきます。

測定対象に対して光を入射すると、光は透過光と散乱光に分かれます。透過光は濁度が上がるに従い一定の減少傾向が現れ、散乱光は反対に増加傾向が現れます。

透過光・散乱光どちらも測定し、両方の比率と測定対象の懸濁物質濃度との比例関係を用いて測定する方式です。

現在最も一般的に用いられている測定原理といえます。

測定対象の液中に光を入射し、液中での散乱光のみを測定します。表面散乱光方式と同様に、散乱光の強さが測定対象の液中の懸濁物質濃度と比例関係になることを用いて測定する方式です。

表面散乱光方式では表面部分での散乱光を測定しましたが、散乱光方式では液内部の散乱光を測定している点が違いと言えます。

散乱光方式も水の色による影響は受けにくい方式のため、現場での作業にも適していますが、浮遊物質が光を吸収する色であったり濃度が高い場合は正確な測定が難しいこともあります。

光源からの平行光線を測定対象の液に入射すると、入射した光は平行のままの光線と懸濁物質の影響を受けた散乱光線に分かれ積分球に入ります。その両方の光線を積分球内の光電池でそれぞれ測定し、透過散乱光方式と同様に、両方の比率と測定対象の懸濁物質濃度との比例関係を用いて測定する方式です。

測定液の色の影響を受けにくいというメリットがありますが、計測に使用する機器のメンテナンスなどの観点から試験室での測定に適した方式です。

濁度と標準液について

濁度計を正しく校正し測定するためには標準液が欠かせません。

前述のとおり濁度を表す単位には「度」「mg/l」「FTU」「NTU」などがありますが、校正の際に使用する標準液によって数値や単位の意味が変わるケースがあるため注意が必要です。

ここでは、代表的な標準液である、「カオリン濃度液」と「ホルマジン濃度液」について説明していきます。

カオリン標準液を用いた測定では、「精製水1リットル中に1mgのカオリン(別名/はくとう土)を入れた時の濁度に相当するものを1度」とします。カオリン標準液を用いた場合、単位は「度(カオリン)」または「mg/l」となります。

カオリンは自然の水の濁りを模倣しやすいですが、白色の度合いや成分が産地により異なり、粒度も不均一なので測定結果が一定になりにくいという特徴があります。また、沈殿しやすいため時間とともに濁度が変化しやすいことにも注意しましょう。

ホルマジン標準液は、硫酸ヒドラジンとヘキサメチレンテトラミンの反応で生成されるもので、単位は「度(ホルマジン)」または「FTU」や「NTU」で表されます。

再現性と安定性に優れているため、濁度測定において長年使用されていきました。ただ、ホルマジン標準液は有毒であるため、取り扱いには特別な注意が必要です。

濁度の基準は?

では、濁度には基準値といったものはあるのでしょうか?

濁度の環境基準についてはシチュエーションによって異なるため区別して考える必要があります。ここではそれぞれの場所での基準値についてご紹介していきます。

河川や湖沼などの濁度は、水質汚濁防止法に基づく環境基準によって管理されていますが、濁度についての明確な基準はなく、SS(浮遊物質量)として用途区分ごとに管理されています。

例えば、水道二級(河川水の原水がどの用途に適するかという区分)という基準であればSSは25mg/l以下である必要があります。

なお水道二級は、浄水処理をすれば引用可能な水道用水に適しているということを意味します。

水質汚濁防止法に定められた「排水基準」としては、濁度そのものの数値基準は実は存在していません。

その代わりにSS(浮遊物質量)として規制がされており、一般基準としてはSSが日間平均で150mg/l以下、かつ1回の排出において200mg/l以下となることが求められます。

特定水域などでは、より厳しく日間平均70 mg/L以下(1回の排出で100 mg/L以下)と定められています。

水道水及び上水の基準は「水道法」で定められています。通常時には、水道法の水質基準で濁度2度以下であることが求められます。

また、消毒の有用性を確認するための指標としては、濁度は5度以下と定められています。

水道水については、水に溶けた物質による色の度合いである色度も管理の対象となっていますが、これには専用の測定器が必要です。

農業用水に関しては、明確な全国一律での基準は存在しておらず、用途や地域差があります。

ただし作物や用途によって目安が定められていることが多いようです。例えば稲作は比較的濁水に強く、果樹や野菜などはSSが低めであることが望ましいとされているようです。

このように、実は環境基準では「濁度」として基準が設定されているものは多くはありません。一方近い内容として、「SS」として基準が設定さているケースもあります。

環境基準にも設定されている、SS(浮遊物質量)について詳しく知りたい方はこちら

おすすめの濁度計をご紹介!

レックスでは、様々な種類の濁度計をレンタルでご用意可能です。濁度の測定が必要になった際には、必要な時に必要な分だけ利用できるレンタルをぜひご検討ください。