ニオイセンサーの原理と臭気測定のポイントをわかりやすく解説

作成日: 更新日:

本記事では、ニオイセンサーの仕組みや臭気測定の方法、そして悪臭防止法との関係などをわかりやすく解説します。ニオイの可視化に興味のある方や、実務で臭気を管理する必要がある方は、ぜひ参考にしてください。

ニオイセンサーとは?

ニオイセンサーは、におい(臭気)の強弱や濃度を数値として測定する機器です。人の嗅覚は、体調や環境によって感じ方が変動し、また個人差も大きいため、においの評価には客観的な指標が必要となります。ニオイセンサーは、この主観的なにおいを客観的なデータに変換することで、さまざまな分野で活用されています。

例えば、以下のようなシーンで活躍します。

- 工場や事業場の環境管理:特定悪臭物質の発生源を特定し、対策の前後で効果を評価する。

- 製品の品質管理:食品や香料、化粧品などの製造過程で、においのばらつきをチェックする。

- 消臭・脱臭効果の検証:消臭剤や空気清浄機の性能を数値で証明する。

- 生活環境の調査:居住地のにおいトラブルや、ペット・生ごみなどの生活臭を測定する。

ニオイセンサーの原理について

ニオイセンサーの多くは、半導体式センサーを採用しています。このセンサーの仕組みは、以下のようになっています。

- センサー素子を加熱:ニオイセンサーの内部にあるセンサー素子をヒーターで加熱します。

- 電気の流れを制御:加熱されたセンサー素子には、空気中の酸素が吸着し、電子の流れをせき止めます。この状態は、電気の流れにくい(抵抗値が高い)状態です。

- におい物質に反応:測定対象となるにおい(臭気)の成分がセンサーに触れると、におい物質が酸素と反応し、センサー素子から酸素が取り除かれます。 ※実際には「においそのもの」を直接検知しているわけではなく、においの原因となる特定のガス成分(例:アルコール、アンモニア、硫化水素など)に反応しています。

- 電気の変化を数値化:酸素が取り除かれることで、電子が自由に動けるようになり、抵抗値が低くなります。ニオイセンサーは、この抵抗値の変化を読み取り、独自の計算式によってにおいの強さを数値として表示します。

この原理により、ニオイセンサーはにおいの「種類」ではなく、においの「総量」や「強さ」を測定します。特定の物質に特化したセンサーもありますが、一般的にレンタルで使われるニオイセンサーは、さまざまなにおい成分に総合的に反応し、その強弱をレベル値などで表示します。

臭気測定の方法とポイント

においを正確に測定するためには、正しい方法と注意点を理解しておくことが重要です。

臭気測定には、「機器を用いる方法」と「人の嗅覚を用いる方法(官能試験)」の大きく2種類があり、目的に応じて使い分けます。それぞれの具体的な特徴は次の「臭気測定の種類」で解説しますが、どちらの方法で測定するにしても、共通する基本ポイントがあります。

実際に臭気測定を始める際は、測定地点を慎重に選びます。例えば、屋内であれば換気設備の周辺や製造ラインの近く、屋外であれば排気口や隣接する施設との境界地点などが代表的な測定箇所です。

また、同一条件下で比較をするためには、測定時間や環境条件もなるべくそろえる必要があります。特に気温や湿度などは臭気の拡散や滞留に影響するため、定期的なデータの積み重ねが重要です。精度の高い測定を求める場合は、測定者自身が香水など強い香りを避けるといった配慮も求められます。

臭気測定の種類

一般的に用いられる臭気測定の主な手法として、機器測定と嗅覚測定法(官能試験)があります。利用シーンやどの程度の精度が求められるかを考慮し、適切な方法を選択することが大切です。

ニオイセンサーなど機器による測定

ニオイセンサーを使った測定では、センサー素子に付着するにおい成分を電気信号に変換し、その差異を数値として表示します。携帯型のポータブルセンサーであれば、工場内の複数箇所を回って臭気を測るなど、現場での運用がしやすい点が特徴です。

<メリット>

- 客観的な数値化:人の感覚に左右されず、誰が測定しても同じ結果が得られます。

- リアルタイム測定:その場ですぐに結果を確認でき、継続的なモニタリングにも適しています。

- 手軽さ:小型・軽量のものが多く、持ち運んで手軽に測定できます。

<デメリット>

- においの識別はできない:においの「種類」や「快・不快」までは判定できません。

- 高濃度な環境での注意:高濃度のにおい物質は、センサーを一時的に汚染する可能性があるため、注意が必要です。

嗅覚測定法(官能試験)

人の嗅覚を使ってにおいを判定する方法で、悪臭防止法における「臭気指数」の算出に用いられます。においの試料を採取し、専門の訓練を受けた「臭気判定士」が、においが感じられなくなるまで希釈し、その希釈倍率から臭気指数を求めます。

<メリット>

- においの総合評価:特定の物質だけでなく、複合的なにおいを人の嗅覚で評価できるため、より実態に即した測定が可能です。

- 法律で定められた方法:悪臭防止法の規制基準に用いられる正式な測定方法です。

<デメリット>

- 時間と費用がかかる:専門機関に依頼する必要があり、測定から結果が出るまでに時間がかかります。

-

専門家による実施:誰でも簡単にできる方法ではありません。

ニオイセンサー使用時のよくある失敗

- 周囲の環境を考慮していない:測定場所の風向きや、近くに排気口や喫煙所がないかなど、周囲の環境が測定値に影響を与えることがあります。

- ゼロ調整を怠る:測定開始前に、清浄な空気中でセンサーのゼロ調整(校正)をしないと、正確な測定値が得られません。

- センサーの汚染:タバコの煙や高濃度のにおい物質、粉じんなどは、センサーを一時的に汚染し、測定値が不安定になることがあります。測定後は、清浄な空気で空運転を行い、センサーをクリーンな状態に戻すことが重要です。

- 測定モードの選択ミス:機種によっては、リアルタイムで連続的に測定する「モニタリングモード」と、一定時間内のにおいを平均して測定する「バッチ測定モード」があります。用途に合わせてモードを切り替える必要があります。

悪臭防止法について

においに関する法律として代表的なのが悪臭防止法です。この法律の概要を理解すると、ニオイ対策に役立ちます。

悪臭防止法は、その名の通り、生活や事業活動に伴う嫌なにおいから周辺環境を守る目的で施行されています。自治体によって規制値や規制方法が異なる場合もありますが、基本的には臭気濃度などを測定し、基準超過時には改善命令や事業者に対する指導などが行われます。

ニオイセンサーは、こうした悪臭防止法対策への取り組みをサポートする有用なツールです。機器によっては、測定データを蓄積し、自治体に提出する報告書の作成に活用できるほか、対策の効果を数値で検証しながら改善を進めることも可能です。結果として、住民との協議や市民への情報提供において、客観的かつわかりやすい根拠を示せます。

悪臭防止法とは

「悪臭防止法」は、工場や事業場などから発生する悪臭に対して、必要な規制を行うことで、生活環境の保全と国民の健康を守ることを目的とした法律です。

この法律では、「特定悪臭物質」として22種類の物質を指定し、その濃度を規制する方法と、においの強さを人の嗅覚で評価する「臭気指数規制」の2つの規制方法があります。どちらの規制を適用するかは、自治体によって定められています。

規制の対象となる施設など

悪臭を発生させる可能性が高い施設として、食品系工場、畜産系施設、化学工場、廃水処理施設などが挙げられます。

悪臭防止法におけるニオイセンサーの役割

ニオイセンサーの測定値は、悪臭防止法の規制基準に直接適用されるものではありません。しかし、嗅覚測定法による臭気指数と高い相関関係があることが報告されており、日常の自主管理において有効なツールとして活用できます。

- においの発生源の特定:ニオイセンサーを使い、敷地内でにおいが強い場所を特定し、効率的な対策につなげることができます。

- 対策効果の検証:脱臭装置の設置前後で数値を比較し、対策の効果を客観的に評価できます。

- 日常のモニタリング:専門的な測定を依頼する前に、ニオイセンサーでにおいの変化を常時監視し、異常を早期に発見できます。

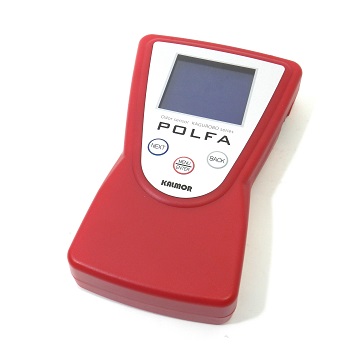

レンタルできるニオイセンサー

レックスでは、手軽ににおいの強弱を測定できるニオイセンサーを取り揃えています。