超音波流量計とは?流量計の測定原理やメリットについても分かりやすく解説!

作成日: 更新日:

超音波流量計とは数ある流量計の中でもどういったものなのでしょうか。

本記事では、超音波流量計とは?や、超音波流量計の原理と種類について解説していきます。

同じ超音波流量計であっても測定原理によって用途などが異なる場合があるため、それらを理解することでどの超音波流量計を使うべきか、選定がよりしやすくなることでしょう。

選び方でお悩みの方以外に、そもそも超音波流量計について全く知らない、伝搬時間差式 超音波流量計やドップラー式 超音波流量計の違いについても知りたい、などという方にもわかりやすい記事となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

超音波流量計とは?

超音波流量計とは、超音波を利用して液体または気体が流れる速度を計測する機器です。

そもそも「流量計」は、電磁式や熱式、差圧式など測定原理によって種類が分かれています。その中の一つに超音波流量計があるのです。

配管の中に事前に組み込む必要がある流量計が多い中で、超音波流量計はクランプオン型、つまり配管設備の外から取り付けが可能なものが多いのが特徴です。

超音波流量計で用いられている測定原理は主に2つあり、伝播時間差式またはドップラー式と呼ばれています。どちらも共通してクランプオン型の超音波流量計と言われるもので、配管の外から超音波を送受信するセンサーを取り付けるだけで流速の測定ができます。あらかじめ設備内に組み込んでおく必要がないため、必要になった際に手軽に測定することが可能です。

ただし超音波流量計には測定前の確認や設置時にいくつかの注意事項がありますので、それらを理解して正しく取り付け、正確な計測を行いましょう。

超音波流量計の原理と種類

超音波流量計には主に、「伝播時間差式」と「ドップラー式」の2種類があります。

①伝播時間差式 超音波流量計の原理

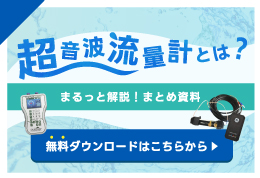

超音波流量計(クランプオン型)のうち伝播時間差式の測定原理は、その名の通り超音波の流れる時間の差を利用して流速を測定するものです。ここで求められた流速と配管の断面積から、流量を計算して表示しています。

超音波が送信側のセンサーから受信側のセンサーまで通り抜ける時、測定対象である液体または気体中を進む超音波の方向が流れる方向と逆であれば速度が遅くなり、流れる方向と同じであれば速度が早くなる性質があるため、このような測定が可能となります。

設置方法としては、配管の外側の「上流側」「下流側」の2カ所にセンサーを取り付けます。上流側のセンサーと下流側のセンサーが、交互に超音波を発信し、生じた伝播時間の差から流速を計測します。センサー間の距離については、管のサイズなどによって変わります。

たいていの計測器では、管のサイズや材質などを入力することで、センサー間の距離を算出してくれますのでそれに従ってしっかりと固定しましょう。また、超音波の特性上、管が満水の状態ではなかったり、固形物や気泡が途中にあると超音波が妨害され計測不能となるため注意が必要です。

伝播時間差式 超音波流量計は流体が流れる方向によって発生する超音波の伝播時間の差から、導き出される流速を元に流量へ換算しており、流体に固形や気泡などの不純物が含まれていない(少ない)流体の測定に適しています。

②ドップラー式 超音波流量計の原理

超音波流量計(クランプオン型)のうちドップラー式は、音源が近づくと波長が短くなり、音源が遠のくと波長が長くなるドップラー効果を利用した測定原理になっています。救急車が遠のいていくと、サイレンの音の高さが変わって聞こえるイメージですね。

超音波を液体中に発信し、固形物や気泡に当たると反射します。流体が移動すると、固形物や気泡も同時に流れるため、周波数(波長)に変化が起こります。この波長変化から流速を計測し、流量へ換算しているのです。

ドップラー式 超音波流量計は流れていく固形物や気泡が反射する際の波長の変化から流速を測定し、流量に換算しており、固形物や気泡がある流体の測定に適しています。(不純物の無い流体の測定はできません)

超音波以外の流量計の種類

配管内部の流れを最適に管理するためには、多様な流量計の種類を理解することが必要です。特に流体の温度や管の材質によって、最適な流量計の原理や流量計の設定は変わります。誤った導入を避けるため、精度やメンテナンス性などを含めた選び方を検討しましょう。

次の節では、超音波以外の代表的な測定原理を見ていきましょう。

電磁式流量計

電磁誘導の原理を利用し、導電性のある液体が磁場を通過することで生じる電圧を検出し、流量を算出します。

メリット:可動部がなくメンテナンス性に優れ、長期間安定した計測が可能です。また、汚れた液体やスラリー(泥水など)にも対応可能。

デメリット:非導電性の液体(油や純水など)には使用できません。設置にはアース処理や直管部の確保が必要。

熱式流量計

流体に熱を与え、その温度差から流速を推定する方法です。気体流量計としても用いられます。

メリット:小流量でも高感度に測定可能で、可動部がない。省エネ対策に役立つ。

デメリット:粉塵や湿気の多い環境ではセンサーが汚れやすく、定期的なメンテナンスが必要です。また、液体には不向きな場合があります。

差圧式流量計

配管内にオリフィス(絞り)などを設け、流体が通過するときに生じる前後の圧力差から流量を算出します。

メリット:歴史が古く、信頼性の高い方式。高温な環境下でも使用可能。

デメリット:圧力損失が大きく、可動部や絞り部の摩耗・詰まりによるメンテナンスが必要。また、直管長の確保が必要です。

超音波流量計を使用するメリット

クランプオン型の超音波流量計は、配管の外側にセンサー取り付けを行う流量計です。

伝播時間差式やドップラー式など複数の方式があり、流体の性質に合わせて使い分けるのがおすすめです。

例えば伝播時間差式は、超音波が流れに沿うか逆行するかで到達時間が異なる性質を活用し、高い精度で流量計算を実現します。一方、ドップラー式は流体中の固形物や気泡を反射体とし、流速測定に適しています。

いずれの方式も既存の配管を大きく改造せずに設置できるため、工期短縮やコスト削減が図れます。流量計の新製品も多数登場し、流量計の技術進歩とともに流量計の価格も幅広い選択肢が提供されています。用途や流量計の規格を確認しながら、最適な機器を導入しましょう。

超音波流量計(クランプオン型)の各種測定原理やその他の流量計の種類が分かったところで、最後に種類別のおすすめ機材をご紹介します。

超音波流量計の種類別おすすめ機材紹介

本項では、超音波流量計(クランプオン型)のおすすめ機材を紹介します。超音波流量計(クランプオン型)のうち伝播時間差式やドップラー式を検討している方はぜひ参考にしてください。

①「伝播時間差式」のおすすめ機材

②「ドップラー式」のおすすめ機材

まとめ:超音波流量計について

ここまで超音波流量計(クランプオン型)の種類や測定原理について説明してきました。

ポイントをまとめたのでおさらいしていきましょう。

- 超音波流量計は、外付けが可能なクランプオン型のものが多く、事前に設備内に組み込んでおく必要がありません。

- 超音波流量計には「伝播時間差式」と「ドップラー式」があり、それぞれ測定できるものが異なります。

- 「伝播時間差式」は流体が流れる方向によって発生する超音波の伝播時間の差から、導き出される流速を元に流量へ換算しており、流体に固形や気泡などの不純物が含まれていない(少ない)流体の測定に適しています。

- 「ドップラー式」は流れていく固形物や気泡が反射する際の波長の変化から流速を測定し、流量に換算しており、固形物や気泡がある流体の測定に適しています。(不純物の無い流体の測定はできません)

超音波流量計そのものや、各測定方式の特性を把握したうえで、用途に合わせて適切な種類の超音波流量計(クランプオン型)を使用しましょう。

今回ご紹介してきた内容をまるっと1枚にまとめました! この資料を使えば、超音波流量計について知りたい時にパッと確認できますので、ぜひご活用ください。

掲載内容

■ 超音波流量計とは

■ クランプオン型の種類について

■ 種類別おすすめ機材紹介